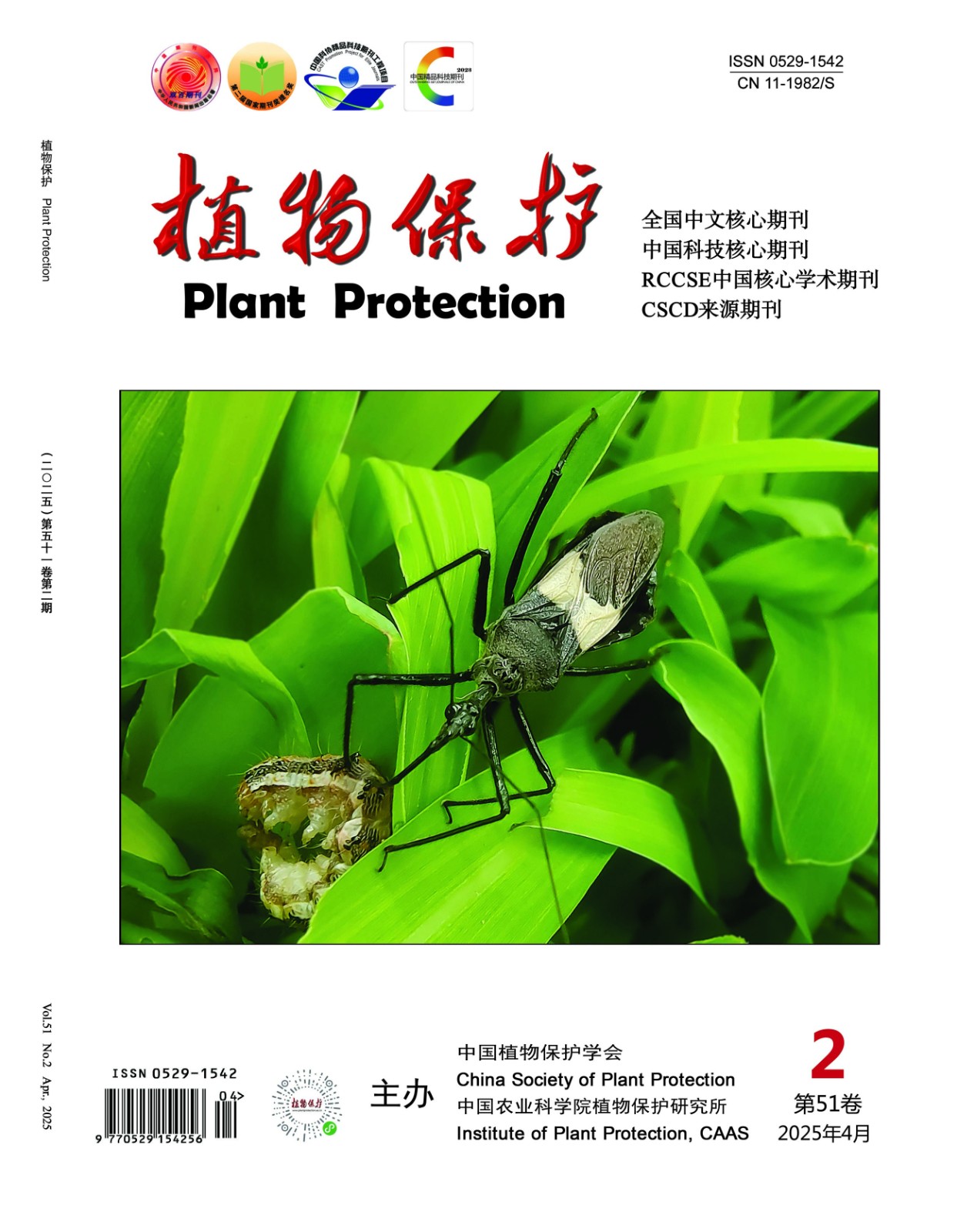

本期封面

《植物保护》创刊于1963年,是由中国科协主管,中国植物保护学会和中国农业科学院植物保护研究所主办的侧重于应用基础研究和应用技术研究的学术类刊物。连续多次荣获政府和行业组织授予的荣誉,2018-2023年连续入选"百种中国杰出学术期刊",入选第四届—第六届“中国精品科技期刊”等。2024年获得“中国科技期刊卓越行动计划二期项目”资助。主要刊登植物病理、农林业昆虫、杂草、鼠害及外来入侵生物等农作物有害生物、植物检疫、农药等植物保护学科各领域原创性研究论文和具有创新性、实用性技术成果等。

最新一期目录 2025年第2期